Qu'est ce que une stratégie d'achat d'énergie

Qu’il s’agisse d’électricité ou de gaz naturel, chaque entreprise doit couvrir sa consommation via un contrat avec un fournisseur d’énergie. Renégocier ses contrats de fourniture d’énergie est un acte d’achat, qui implique une stratégie afin de faire des choix optimaux.

Dans cet article, nous allons vous détailler ce qui fonde une stratégie d’achat d’énergie !

1. Choisir son type de contrat

Avant de signer un contrat de fourniture d’énergie, chaque entreprise doit d’abord déterminer le type de contrat qui lui correspond. protégés par le bouclier tarifaire.

Les entreprises ont le choix entre plusieurs types de contrats, qui présentent chacun des avantages, mais aussi des inconvénients.

Le type de contrat de fourniture d’énergie le plus classique est le contrat en offre de marché.

Cela permet au consommateur d’avoir une fourniture d’énergie à prix fixe pendant la durée de son contrat.

L’avantage étant la possibilité de planifier son budget sur la période contractuelle, ce qui n’est pas négligeable pour les industriels pour lesquels l’énergie pèse un poids important dans le coût de revient de leurs produits.

Autre type de contrat possible : un contrat de fourniture d’énergie indexé sur les marchés.

Cela implique que le prix de fourniture d’énergie du consommateur va varier en fonction des évolutions du marché.

Cela rend la planification de son budget très compliquée, et ce dernier sera tributaire des va et viens de prix sur le marché.

Il est possible d’être indexé sur les marchés à l’heure, à la journée, à la semaine ou encore au mois ; ce que l’on appelle une « tarification dynamique ».

La fourniture d’électricité ouvre la possibilité à un type de contrat très singulier : le contrat ARENH, ou « indexé sur l’ARENH ».

L’ARENH est un mécanisme qui permet d’obtenir une partie de son approvisionnement d’électricité à un prix régulé par l’Etat (ce qui est très intéressant dans un contexte où les prix du marché sont très élevés) ; le restant est quant à lui acheté par le fournisseur le plus souvent sur le marché à un prix fixe (certains fournisseurs proposent d’approvisionner la part restante sur les marchés spots).

En revanche, le client s’expose à des risques de surcoûts pendant l’exécution de son contrat.

Dans un contexte de marché en crise, le plus avantageux pour les consommateurs est le « tarif réglementé de vente », qui existe pour le gaz et l’électricité.

Cependant, dans le cadre de la libéralisation du marché de l’énergie, l’Etat et la Commission Européenne ont légalement contraint les entreprises à quitter ces tarifs réglementés, au cours des dernières années.

Aujourd’hui, seules les micro-entreprises qui ont un chiffre d’affaires limité et qui utilisent un compteur avec une puissance inférieure à 36 kVA peuvent encore en profiter, au même titre que les particuliers.

2. Le bon timing

Dans le cadre des offres de marché, le fournisseur achète le jour de la signature du contrat l’intégralité des volumes prévisionnels d’électricité ou de gaz naturel du consommateur sur les « marché à termes », également appelés « marchés futurs ».

Or, les prix auxquels le fournisseur va acheter les volumes futures d’énergie du consommateur varient à chaque instant, en fonction de la confrontation entre offre et demande.

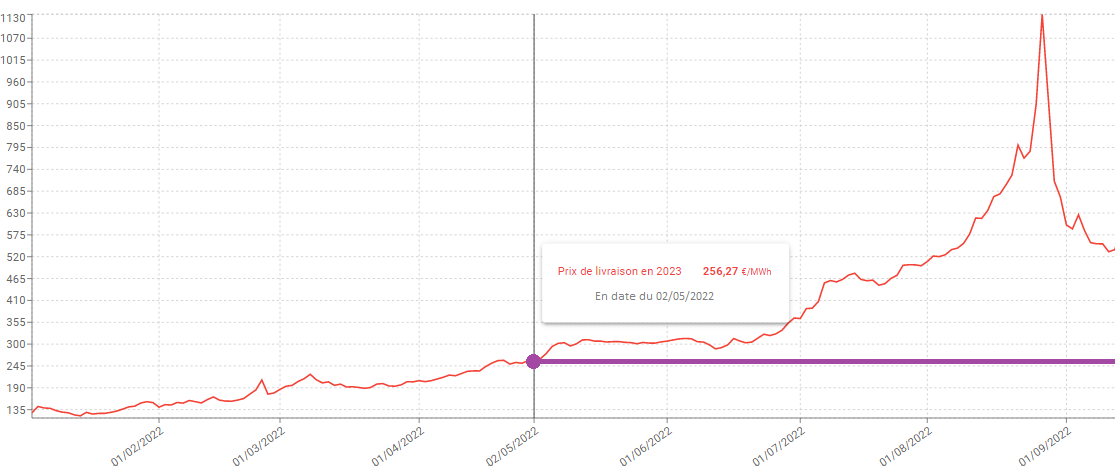

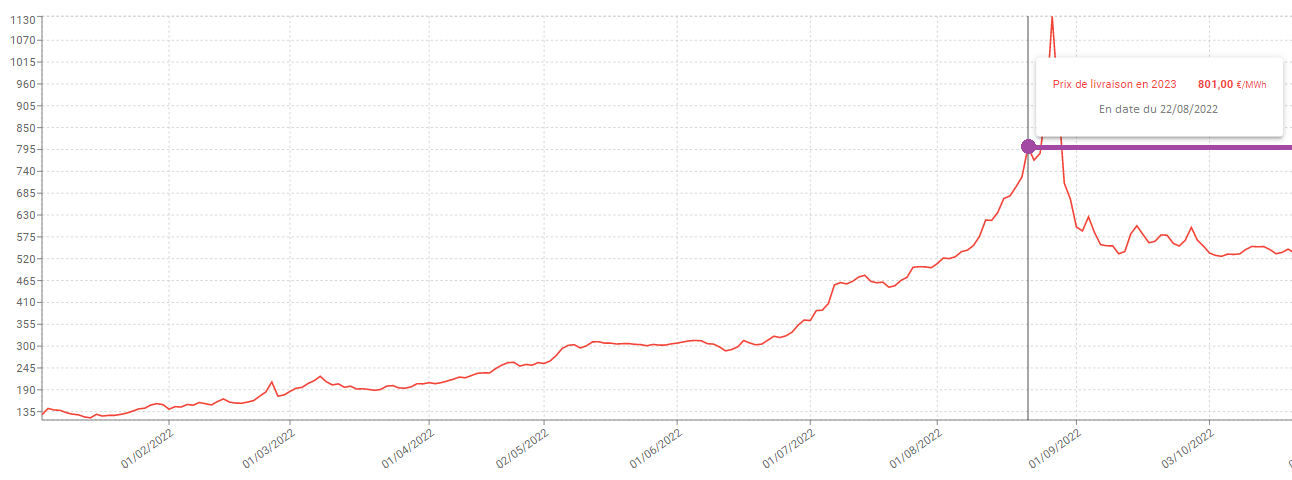

Plus les marchés sont volatiles et plus les prix flambent, plus le choix de la date à laquelle signer son contrat de fourniture d’énergie prend son importance.

Prenons les prix sur les marchés de gros de l’électricité en 2022, et comparons le prix le plus bas que nous avons constaté le 13/01/2022, avec le prix le plus élevé, constaté le 26/08/2022 :

Date | 13/01/2022 | 26/08/2022 |

|---|---|---|

Prix de l’année N+1 sur | 119,40 € / MWh | 1 130,00 € / MWh |

Ecart | 1 010,60 € / MWh | |

L’entreprise qui a signé un contrat en « offre de marché » pour 1 000 MWh le 26/08/2022 via un contrat en « offre de marché » va payer 1 060,60 € / MWh x 1 000 MWh = 1 060 600€ de plus que l’entreprise qui a signé le 13/01/2022….

Vous l’aurez bien compris, lorsque 100% de votre consommation est achetée sur les marchés à termes comme c’est le cas dans le cadre d’une offre de marché, le timing fait toute la différence !

Bien évidemment, personne ne connait les prix qui seront affichés demain sur le marché …

Mais il convient pour les consommateurs de suivre, très en amont de leur prochaine signature de contrat, l’évolution des cours sur les marchés à termes, pour essayer de « toper » leurs prix au meilleur moment, et de bien comprendre les facteurs qui influencent les prix de l’énergie : contexte géopolitique mondial, températures en France, capacité de production du parc nucléaire ….

Pour les offres indexées sur le marché, peu importe le jour à laquelle le contrat est signé.

En effet, le consommateur va payer un prix de fourniture qui est égale aux prix de l’énergie sur les marchés à court terme (spot journalier, spot « day ahead », ou encore « front month ») et du « P zéro », à savoir la marge du fournisseur.

Cette marge peut évoluer au gré des évolution de pricing de chaque fournisseur, et aussi en fonction du bon vouloir du commercial, qui a la main sur la partie « commerciale » de la marge.

Mais, de fait, le moment où le contrat de fourniture d’énergie indexé sur les marchés reste signé ne va quasiment pas impacter le budget.

Qu’un contrat de fourniture d’énergie indexé sur les marchés soit signé juste avant que la fourniture commente, ou 1 an en avance, il n’y aura donc quasiment pas de différence en termes de prix.

Conclusion : signer un contrat de fourniture d’énergie avec des prix indexés sur les marchés trop en avance est quelque peu absurde : non seulement il n’y a pas d’avantage pécunier en la matière, mais si jamais une opportunité d’avoir des prix fixes intéressants se présente, le consommateur est déjà engagé avec son contrat indexé et ne pourra pas profiter de l’opportunité.

Dans le cadre des offres ARENH, le fournisseur va obtenir en général entre 50% et 90% d’ARENH sur la consommation future de son client.

Les fournisseurs doivent faire leurs demandes lors du guichet ARENH qui se tient en général en Novembre de chaque année, et qui permet d’obtenir les volumes ARENH pour l’année civile suivante.

Pour qu’une entreprise bénéficie du volume d’ARENH auquel elle a droit pour l’année N, elle doit donc avoir conclu un contrat ARENH avec un fournisseur d’électricité avant Novembre de l’année N-1.

Par exemple, un client qui veut bénéficier d’ARENH pour sa fourniture d’électricité à compter du 01/10/2023 doit avoir conclu un contrat ARENH avec un fournisseur d’énergie avant le guichet ARENH de Novembre 2022.

Si le guichet de Novembre 2022 est passé, alors le client pourra toujours signer un contrat incluant de l’ARENH pour 2024 et / ou 2025, mais il n’en aura pas pour ses consommations 2023.

Pour les volumes qui ne sont pas approvisionnés via le mécanisme ARENH (donc en général entre 10 et 50% de la consommation totale), les fournisseurs ont deux options :

- Les acheter à la signature du contrat ARENH sur les marchés à termes. Alors le timing reprend une importance particulière, puisque le prix de vente du consommateur final dépendra en partie du prix sur les marchés à termes le jour de la signature de son contrat ARENH.

- Les acheter sur les marchés spots / court terme.

Alors le timing ne joue plus, car les volumes qui ne peuvent pas être approvisionnés en ARENH seront facturés au prix des marchés lorsque la consommation aura lieu.

3. Définir sa durée d’engagement contractuel

Comme tout contrat, les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel impliquent un début et une fin.

Selon les fournisseurs, la conjoncture et le type d’offre, le consommateur peut conclure un contrat dont la durée peut aller jusqu’à 5 ans.

Un consommateur professionnel engagé contractuellement avec un fournisseur d’énergie ne peut donc pas se désengager facilement : il est donc quasiment impossible pour lui de se défaire de son engagement en cours pour bénéficier d’une opportunité qui s’offrirait à lui !

Il ne faut pas oublier un point fondamental : quel que soit le type de contrat de fourniture d’énergie choisi, résilier un contrat avant son terme enclenche des pénalités, qui varient selon les conditions générales des fournisseurs.

C’est pourquoi le choix de la durée d’engagement est un sujet sérieux, dont les enjeux vont varier selon le d’offre choisi.

Lorsqu’un consommateur opte pour une offre de marché, la durée de son contrat est un véritable pari car elle représente la durée de « protection tarifaire ».

Si l’on pense que les prix vont progresser dans les années à venir, autant signer sur la durée la plus longue possible.

Si l’on pense que les prix risquent de baisser à court ou moyen terme, autant prendre un contrat relativement court, afin d’être libre d’engagement rapidement, et ainsi pouvoir resigner un nouveau contrat et bénéficier des prix en vigueur à la signature de ce futur contrat.

Depuis l’été 2021, alors que les prix du gaz naturel et de l’électricité ont commencé à s’enflammer, on assiste à une désynchronisation des prix de l’énergie par année de livraison : les prix à court terme sont beaucoup plus élevés que les prix à long terme. Prendre un contrat long permet donc d’obtenir de meilleurs prix, à condition que le fournisseur procède à un lissage des prix sur la durée du contrat (d’autres fournisseurs proposent des prix par années de livraison). L’entreprise qui souhaite prendre une offre de marché est donc confrontée au dilemme suivant : prendre un contrat de courte durée avec des prix très élevés, ou prendre un contrat avec des meilleurs prix, mais sur une durée plus longue, qui empêche alors de bénéficier d’une éventuelle baisse des prix ultérieure.

En ce qui concerne les offres de fourniture d’énergie indexées sur les marchés, la durée d’engagement pose d’autre problématiques.

Le problème ne se pose pas tant en matière de prix qui sera obtenu par le consommateur : en effet, le prix du MWh qu’il paiera est la somme des prix du marché sous-jacent (spot journalier, spot « day ahead », ou encore « front month ») et du « P zéro », à savoir la marge du fournisseur.

La marge du fournisseur pourra certes être plus faible si le consommateur prend un contrat long ; mais vu le niveau des prix sur le marché, l’écart de marge du fournisseur selon que le contrat soit court ou long devient presque anecdotique.

Le véritable sujet auquel est confronté le consommateur qui opte pour un contrat en indexé sur les marchés est la visibilité sur l’évolution des prix sur les marchés à court terme.

En effet, il est déjà compliqué de faire des pronostics sur un prix moyen du MWh sur les marchés à court terme dans les 12 mois qui viennent ; mais cela est encore plus compliqué sur des périodes bien plus longues !

Prendre une durée longue, c’est exposer son budget d’énergie à des fluctuations de nature et d’intensité absolument inconnues à la signature du contrat.

Enfin, le consommateur ne doit pas oublier que tant qu’il est engagé avec un tel contrat, il ne peut pas profiter d’une éventuelle baisse des prix à termes pour un budget plus stable via une offre de marché.

En somme, autant prendre des engagements de relative courte durée lorsqu’il s’agit d’une offre indexée sur les marchés à court terme, quitte à les renouveler sur des bases plus fréquentes.

Quand un consommateur définit la durée de l’offre ARENH qu’il souhaite souscrire, le questionnement récurrent est de se demander quel sera le surcoût lié à l’indexation sur l’ARENH pour les années futures.

Evidemment, à cette question on ne peut apporter de réponse concrète ; on ne peut répondre que par une série d’autres questions :

- Quel sera le prix de l’ARENH fixé par la CRE ?

- Quels seront les volumes d’ARENH mis à disposition ?

- Quels seront les volumes d’ARENH qui seront demandés par l’ensemble des fournisseurs ?

- Quel sera, le prix de rachat des volumes « écrêtés » (prix sur le marché de gros en Décembre pour la livraison de l’année civile à venir) ?

Il est certes possible de faire des scénarios pour avoir des estimations des surcoûts liés à l’ARENH, mais les hypothèses de base sont trop incertaines pour de sérieuses budgétisations.

Indexer une partie de sa fourniture d’électricité sur le mécanisme ARENH, c’est donc se projeter son budget d’électricité dans un flou certain ; chaque consommateur appréciera à sa manière la pertinence de s’engager sur du court ou long terme à cet égard.

Aussi, il faut garder en tête que le dispositif, instauré en 2011, est en vigueur officiellement jusqu’en 2025.

Pour 2026 et les années suivantes, nous n’avons à ce jour en 2022 encore aucune information quant à l’ARENH : le mécanisme sera-t-il prolongé ? Dans quelles conditions, à l’identique ou avec des nouveautés ?

Il est encore trop top pour le savoir ; il parait ainsi peu pertinent de s’engager avec une offre en ARENH au-delà de cette échéance de 2025.

Enfin, la durée d’engagement sur un contrat de fourniture d’électricité en ARENH peut aussi, à l’instar des offres de marché, impacter le prix que le consommateur pourra obtenir.

En effet, si la part qui ne peut pas être approvisionnée en ARENH (entre 10 et 50% de la consommation globale en général) est acheté sur les marchés à termes, alors le prix de cette part la sera impactée par la durée de fourniture qui sera choisie.

Les enjeux sont alors les mêmes que dans le cadre d’une offre de marché, mais seulement dans une moindre mesure.

En revanche, si la part qui ne peut pas être approvisionnée en ARENH est approvisionnée via les marchés à court terme, alors la durée de l’engagement contractuel pour la fourniture d’énergie devient très peu impactante en termes de prix.

4. Les options supplémentaires

Outre les principaux types de contrats existants, il est possible de rajouter certaines options, qui vont dépendre à la fois de ce que chaque fournisseur peut proposer, du type d’offre souhaité, mais aussi du profil du client (il faut parfois un volume de consommation annuel minimum pour y prétendre, ou des typologies de compteurs bien particulières).

La liste de ces options n’est pas exhaustive, mais voyons les principales, qui peuvent largement changer la donne lorsqu’il s’agit pour une entreprise de mettre en place sa stratégie d’achat.

De plus en plus en vogue avec la notion de RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) et d’image d’entreprise, la notion d’énergie verte s’est développée au cours des dernières années.

Il est possible pour les consommateurs professionnels de rajouter au prix de fourniture d’énergie un surcoût qui permet bénéficier d’énergie verte, qui peut prendre plusieurs formes.

Cette option peut impliquer des « garanties d’origine » Françaises, Européennes, ou encore non spécifiées ; il est également possible, selon les fournisseurs, de ne couvrir d’énergie verte qu’une partie de la consommation du client, que celui-ci pourra déterminer à sa guise.

Pour les entreprises qui ont plusieurs sites et des volumes importants, il est possible de conclure des « contrats cadres » : les modalités contractuelles (notamment le prix) s’appliquent au périmètre (nombre de compteurs notamment) défini à la signature, mais il est possible d’intégrer de nouveaux sites ou d’en sortir d’anciens en cours de contrat (plutôt que de devoir résilier des contrats et signer de nouveaux pour chaque compteur).

Cela est toutefois conditionné par le fait que la consommation globale sur le périmètre défini n’évolue pas trop (+ ou – X% de fluctuations par rapport au volume défini à la conclusion du contrat).

Pour certains consommateurs, il est possible d’intégrer des « swap » dans le contrat.

Cette modalité permet par exemple de signer un contrat qui commence avec des prix indexés sur les marchés, puis qui bascule en cours de contrat en prix fixe, à la demande du consommateur.

Des formules propres à chaque contrat permettent de déterminer le prix de fourniture appliqué à la facture du client à partir du déclenchement du Swap.

Pour de gros consommateur encore, certains fournisseurs flexibles proposent des offres incluant un principe d’ « achats par tranche » : au lieu d’acheter tout le volume prévisionnel du consommateur à la signature du contrat, le fournisseur lui donne la possibilité d’acheter ses volumes par tranches.

Cela permet au consommateur de lisser le risque de volatilité du marché, en achetant son volume d’énergie en plusieurs fois, toujours dans les conditions de prix du marché le jour où les tranches sont achetées.

Ce type d’offre s’appelle aussi « offre au clic » : en un clic, le consommateur ordonne au fournisseur de passer sa commande sur le marché de gros.

5. Modalités contractuelles impactant la trésorerie

Aux grandes lignes de la stratégie d’achat de l’entreprise peuvent se rajouter des éléments de nature comptable, à ne pas éluder.

Pour les entreprises en difficultés financières, certains fournisseurs peuvent en effet exiger le versement d’un dépôt de garantie avant de conclure un contrat de fourniture d’énergie avec le client.

Dans ce cas, il s’agit d’argent qui sera restitué au client une fois le contrat terminé ; mais en attendant, cela représente une immobilisation de trésorerie, qui ne peut pas être affecté à d’autres dépenses, ou tout simplement valorisée sur un compte rémunéré.

Cette exigence de dépôt de garantie peut s’effacer si l’entreprise demande à une autre entité juridique en meilleure santé de se porter « garante » du paiement des factures.

Pour une entreprise perçue comme en difficulté financière, le sujet de la garantie n’est pas anecdotique : qu’il s’agisse d’un dépôt de garantie ou d’un garant, il faudra montrer patte blanche; et chaque fournisseur a des exigences différentes, qui vont impacter le client différemment.

Autre sujet à bien étudier, celui des modalités de paiement, et surtout des délais de paiement.

Traditionnellement, la facture est émise une fois la période de consommation clôturée.

Mais certains fournisseurs facturent une estimation afin de pouvoir envoyer leur facture et se faire payer avant que la période de consommation ne soit clôturée.

La norme est plutôt que le fournisseur attende que la période de consommation soit clôturée pour envoyer sa facture, qui par la suite implique un délai de paiement.

Mais ce délai peut varier, ce qui peut représenter un enjeu de trésorerie important.

Payer à +10 jours ou à +50 jours, cela peut faire une très grande différence !

Êtes-vous prêts à payer 20 000€ moins cher sur la durée d’un contrat, en contrepartie d’un dépôt de garantie qui vous immobilise 10 000€ ?

Êtes-vous prêts à payer 2€ de plus par MWh pendant toute la durée de votre contrat, avec la contrepartie de pouvoir payer vos factures à J+40 au lieu de J+10 ?

A ces questions, chaque entreprise a ses propres réponses !

6. La mise en concurrence des fournisseurs

Une fois le type de contrat de fourniture d’énergie déterminé, la durée d’engagement étudiée, la prise de décision préparée en termes de date de signature, et une fois les différentes options & modalités étudiées, reste une dernière étape : solliciter les fournisseurs et les mettre en concurrence.

Sur un marché libéralisé avec plus de 50 fournisseurs de gaz et/ou d’électricité, cette démarche permet d’obtenir le prix le plus compétitif possible.

Notons toutefois que plus le consommateur demande des modalités complexes, moins il trouvera de fournisseurs en mesure de répondre à sa requête, ce qui limitera la mise en concurrence.

Aussi, en temps de crise, alors que de nombreux fournisseurs ne souhaitent plus conquérir de nouveaux clients, ni même parfois proposer des offres de renouvellement à leurs clients actuels, la tâche d’avère beaucoup plus compliquée…

Il n’est pas rare dans ce contexte de voir un consommateur professionnel n’avoir accès qu’à un ou deux fournisseurs seulement, ce qui limite la mise en concurrence et l’accès à des modalités contractuelles qui lui correspondent.

Votre budget d'énergie sous contrôle

La pédagogie, les meilleurs offres, les meilleurs prix, et des outils pour piloter… Découvrez l'expérience Limpide pour renégocier vos contrats !